伏見稲荷大社

(ふしみいなりたいしゃ)びっしりと建ち並ぶ朱塗りの千本鳥居で有名な伏見稲荷大社は、全国に3万社以上ある稲荷神社の総本社です。稲荷山全体を神域として、3つの峰には太古から神が降臨したという神蹟が数多くあります。稲荷山を一巡する「お山めぐり」は古くからつづく稲荷参詣のかたちです。

楼門

楼門

| 社名・社号 | 伏見稲荷大社 |

|---|---|

| 住所 | 京都府京都市伏見区深草藪之内町68 |

| 電話 | 075-641-7331 |

| アクセス |

JR(リンク:JRおでかけネット)奈良線「稲荷」下車徒歩5分 京阪電車 宇治線「伏見稲荷」下車、東へ徒歩5分 市バス 南5系統「稲荷大社前」下車、東へ徒歩7分 |

| 拝観 | 自由 |

| 公式サイト | http://inari.jp/ |

近世まで鴨族の子孫を誇った物部氏系の秦氏

伏見稲荷大社は東山三十六峰の最南端にあたる稲荷山全体を神域として、そのいたるところに鳥居が張り巡らされています。祀られるキツネも数えきれません。特に本殿から奥社へと向かう「朱(あけ)の千本鳥居」は、まるで異空間へとつづくトンネルのようです。そんな珍しい光景に惹かれてか、近年は外国人観光客にダントツの人気スポットになっています。

伏見稲荷大社は、全国に3万余りともいわれる稲荷神社の総本社です。境内に1万基ともいわれる鳥居は、稲荷神の守護とご利益を願うさまざまな団体や個人によって奉納されたものです。また山上にはまちまちの神名がつけられたおびただしい数のお塚が奉納されています。もともと五穀豊穣を願う農耕の神として祀られた稲荷大神は、仏教や陰陽道などと習合しながら、いつの時代も民衆の身近な神として崇められ、ご神徳もどんどん増して、商売繁盛、家内安全、無病息災、縁結び、その他もろもろの願いを一手に引き受けてくださる気前のよい神さまとなりました。

伏見稲荷大社のある深草の里では、今から約二千年前から農耕が行われていたそうです。稲荷山の西方は鴨川が流れ、その扇状地からは弥生中期初頭から中葉にかけての集落跡が見つかっています。一方、稲荷山の山上には巨岩をいただく磐座があり、稲荷山の3つの峰には4世紀ごろとみられる古墳も築かれています。

伏見稲荷は秦氏ゆかりの神社として知られています。稲荷大社の社家は、近世までは秦氏と荷田(かだ)氏によって継承されていました。『日本書紀』によれば、深草にいた秦大津父(はたのおおつち)が欽明天皇の信任を受けて大蔵省に就任したと記されることから、秦氏は欽明朝の6世紀中頃には深草に住んでいたとみられています。山城の秦氏は、伝えられる系譜によれば、本宗が秦河勝の流れで、大津父はその傍流とされています。

秦氏による稲荷大社の縁起と鴨族

稲荷大社の起源について次のような話が『山城国風土記』逸文に記されています(大意)。

-----

秦中家(はたのなかつえ)の遠祖である秦伊呂具(はたのいろぐ)は稲を積み上げるほど裕福で、餅を的にして矢で射たところ、餅が白鳥(しらとり)になり飛び去って山の峰に降りた。そこに稲が奈り生えたことから伊奈利(いなり)の社号がついた。その後、伊呂具の子孫は先の過ちを悔いて、社の木を抜いて家に植え祀った。その木が根付くと福がやってくるが、枯れると福はないとされたという。

-----

※伊呂具は伊呂巨(いろこ)ともされる。煩雑なので以下、伊呂具で統一。

餅が白鳥と化したことから、白鳥は穀霊を意味するようです。そして穀霊が降りたところに稲が生え、建てられた祠は伊奈利社とよばれました。その後、伊呂具の子孫が先の過ちを悔いたというのは、話がうまく続いていないようですが、一般に、裕福なのを奢って食べ物を粗末にしたことと解釈され、その穀霊の鎮祭として稲荷山の杉の木を家に植え祀ったという話になっています。風土記の後半部分は「しるしの杉」の由来になっており、稲荷参詣が盛んになった平安中期以降、稲荷山境内の杉の小枝をいただき、枝に宿った神霊を家に迎える風習が定着したようです。現在も2月の初午(はつうま)の日には参拝者に「しるしの杉」が授けられます。なお、「しるしの杉」の信仰は大神神社(おおみわじんじゃ)にもあります。

伏見稲荷大社では、この説話に登場する秦忌寸伊呂具が初代禰宜とされ、伊呂具が伊奈利の神を鎮座させた日は、和銅4年(711)2月壬午(みずのえうま)とされています。また、伊呂具は、稲荷社社家の西大西家系図によれば、賀茂建角身命24世賀茂県主久治良(かものあがたぬしくじら)の末子とされています。一方「鴨県主家伝」においても、伊呂具は久治良の子とされ、松尾大社を創建した秦忌寸都理(はたのいみきとり)の弟とされています。

そして、伊呂具が伊奈利の神を祀る実際のきっかけとなったのは、稲荷社の家傳牒によれば「和銅3年(710)に雨が降らず衣食乏しくなり、元明天皇の詔により名山大川にて神を祀り、翌年2月壬午に伊呂具が遣わされ、伊奈利山の三峯に三柱の大神を祭らせた」と伝えられています。また「鴨県主家伝」では「和銅3年、天下飢饉のため、勅命により伊呂具が稲荷三峰において倉稲魂(うかのみたま)を勧請し、その際、伊呂具は波陀(秦)の姓を賜った」とされ、祀られたのは倉稲魂と記されています。

『続日本紀』によれば、和銅3年(710)という年は、全国的な旱魃に見舞われており、同年4月条に、諸社に幣帛を奉り名山大川に雨を祈るとあり、翌和銅4年(711)6月条には、去年の長雨で麦穂がやられ、今夏は旱魃で稲田はほぼ全滅状態だったが、今やっと恵みの雨が降り、人民は悦び祝った、と記されています。

しかし食糧難はつづきます。和銅3年に藤原不比等によって藤原京から平城京に都が遷されたのち、和銅4年も引きつづき造都が行われ、過酷な労役に耐え切れず逃亡者が相次いでいました。『続日本紀』和銅5年(712)正月条は、造都に携わった役民が郷里に戻るとき、食糧絶えて道路に飢える人が多く、倒れた人で溝が埋まったというひどい状況を伝えています。和銅4年(711)2月かどうかは不明ですが、そのような非常時に、勅命により伊呂具が遣わされ、食物の神が祀られたのは確かなようです。

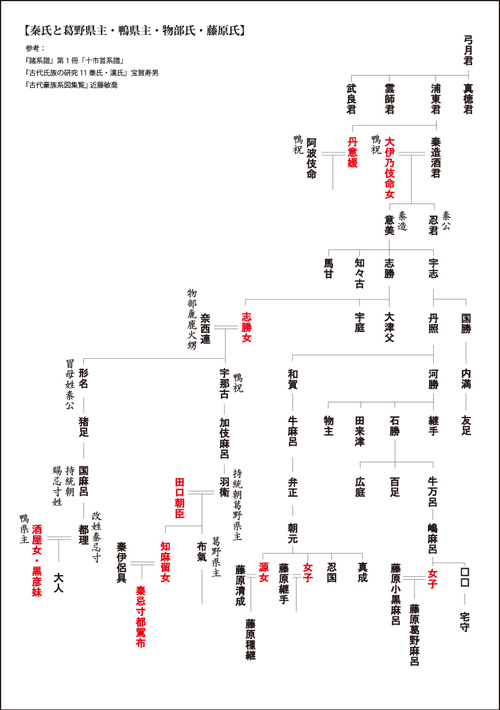

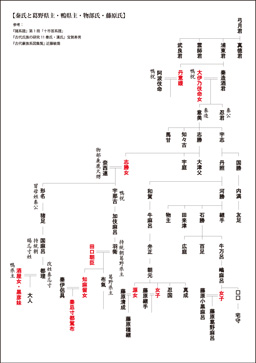

稲荷大社は、賀茂社や松尾大社と関係が深く、私見では、賀茂社の起源は天櫛玉命(あめのくしたま・饒速日命・天御影命)を祖とする鴨県主(鴨の神の男系)と、建角身命(たけつぬみ・綿津見豊玉彦・鴨の神の女系)の子孫の2系統で成り立っていて、さらに系譜上、渡来系の秦氏と物部氏の合わせて4氏には複雑な姻戚関係が伝えられています。また松尾大社では、秦都理は饒速日命の子孫と伝えられています(松尾社神主東本家系譜)。一方、伊呂具は都理の弟ではなく、秦大津父の子孫という説もあります。

江戸時代中期に成立した稲荷大社の『水台記』によれば、社記云く、秦忌寸は神饒日命の後なり(速が脱落?)と書かれ、『新撰姓氏録』にも山城国神別の秦忌寸「神饒速日命之後也」があります。また稲荷社社家の近世の記録「口授十五箇条之解」には、わが秦氏の祖は賀茂社禰宜の黒彦(久治良の子)の弟の都理とその弟の伊呂具であり、波陀(秦)の姓は賜ったもので、異国の秦氏に由ったものではない、等々激しい調子で述べられているのです。

鴨伝承では矢が男神に例えられるので、矢で餅を射た秦伊呂具は饒速日命の子孫とみていいのかもしれません。鴨県主と物部氏の祖は饒速日命で、同祖・同族です。とはいえ系譜によれば、都理の先祖も秦氏から女系を迎えたことになっていて、その後も秦氏から代々女系を迎えるうちに、実質、秦氏に包摂されていったと考えるのが自然かもしれません。ただ、近世までずっと、稲荷大社の秦氏が鴨族の血を誇っていたことはあまり知られていません。そして稲荷大社の古伝によれば、稲荷山には、やはり鴨族に関係の深い神々が祀られているのです。稲荷山が鴨族にとっての聖地なら、4世紀ごろの築造とみられる古墳も鴨族に関係するのかもしれません。また元来、山代国の渡来系の秦氏と関係が深かったのは、建角身命(綿津見豊玉彦)の子孫で、ワニ氏ら海神系の氏族です。

稲荷山には春日峠があり、稲荷信仰が深かった藤原氏にちなむともいわれますが、春日はワニ氏から出た春日氏の名残りのようにも思えます。そしてたしかに鴨族と藤原氏(中臣氏)も古くからつながりがあったようです。稲荷山を東に降りると山科に出ますが、山科はワニ氏同族の小野氏や大宅氏が拠点を置いたところであり、中臣鎌足が邸宅を築いたところでもあります。なお、下鴨神社の記録によれば、建角身命は八重事代主神です。そしてこれまた私見ですが、猿田彦神(比良明神・白鬚明神)でもあるようです。

稲荷大社の主祭神・宇迦之御魂(倉稲魂・ウカノミタマ)とは?

稲荷大社の主祭神は、宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)で、食物を司る女神とされています。稲荷大社の記録によれば、宇迦之御魂大神は、広瀬坐若宇加乃女命(ひろせにますわかうかのめのみこと)であり、伊勢外宮の豊受大神(とようけのおおかみ)や、丹波国與佐郡(与謝郡)の比沼麻奈井原坐御饌津神(ひぬのまないのはらにますみけつのかみ・亦の名を倉稲魂)や、近江国野洲郡の小津神社の宇賀魂(倉稲魂・うかのみたま)とも同躰であると記されています。また、稚産霊(わくむすび)や保食神(うけもちのかみ)、大気都比売命(おおげつひめ)と同躰とも。ただし、稲荷大社に関する初期の客観的な記述では稲荷神としか記されないため、のちに倉稲魂とみなされたとも考えられています。

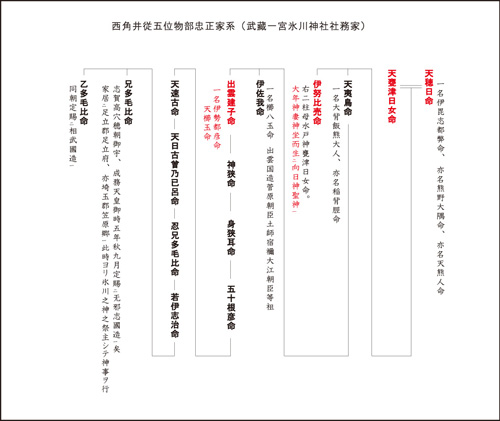

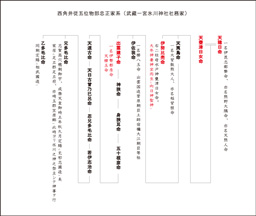

『古事記』によれば、宇迦之御魂(ウカノミタマ)はスサノオと神大市比売との子で大年神の妹とされています。宇迦之御魂の兄、大年神は伊怒比売命(いぬひめ・伊奴姫神)を娶っていますが、「西角井従五位物部忠正家系」によれば、天穂日命と天甕津日女命(あめのみかつひめ)との子が天夷鳥(あめのひなとり)と伊怒比売(いぬひめ)です。そして伊怒比売と大年神の間に向日神が生まれたとされています。向日神は御歳神ともいわれています。

一方、「出雲国風土記」では、天甕津日女命とよく似た名前の天御梶日女命(あめのみかじひめ)を娶ったのがアジスキタカヒコネです。一般に、天甕津日女命と天御梶日女命は同一ともいわれますが、もし母娘だとしたら、伊怒比売を娶った大年神はアジスキタカヒコネになるのかも…? なお「古事記」で大年神の子とされる御歳神は、「旧事紀」によれば八重事代主命の妹の高照光姫大神命(たかてるひめのおおかみ)です。筆者はアジスキタカヒコネと八重事代主神は同神とみているので、系譜は一世代ズレて合いませんが、たぶんこの海神系一族の女神かと思われるのです。稲荷大社の古伝では、大年神は田中社の客神や大田社(猿田彦)分身などとみられていました。田中社の祭神は建角身命ともされています。また、大年神は稲宝の鶴となって来臨するため、田中社では一切の鳥を獻ずることを忌む、とされていました。

なお、倭姫命世紀(やまとひめのみことせいき)にも大年神の真鶴伝説が記されています。倭姫命が天照大神にお供えする御神饌を求めて志摩国に行ったとき、大年神が真鶴と化して稲穂を落としたため、地主の伊佐波登美命(いざわとみのみこと)に命じ、そこに天照大神の御魂を祀る神殿を造らせ、伊雑宮(いざわのみや)となったとされています。偶然かもしれませんが、『書紀』によれば、八咫烏が神武東征で兄磯城・弟磯城に帰順をうながす際にも「天神子召汝。怡奘過、怡奘過。(天つ神の子が汝を召している。イザワ。イザワ)と鳴いています。誘っているには違いないのですが、『過音、倭』と注記され、意図して「イザワ」と読ませているのです…?

荷田氏による稲荷大社の縁起・空海と竜頭太(りゅうとうた)

ところで和銅4年(711)に創祀されたといわれる伊奈利社ですが、史書に現れるのはそれから100年以上も経ってからで、それは秦伊呂具が祀った伊奈利社ではなかった可能性があるのです。また、上記とは別の「山城国風土記」逸文には、伊呂具が射た餅が白鳥となって飛んでいったのは南鳥部の里(比定地は今熊野・泉涌寺のあたり)と書かれていて、イナリの神が祀られたのは、稲荷山以外にもあった可能性がほのめかされています。

『類聚国史』によれば、平安時代の天長4年(827)正月に淳和天皇が病に倒れ、原因を占うと、東寺の五重塔建立のために稲荷神社の木材を伐採した祟りと出ました。朝廷は稲荷社に従五位下の神階を贈り祈祷すると、淳和天皇の病は治まったと伝えられています。これは稲荷社が史書に登場する最初の記事です。また、淳和天皇の御世に稲荷神は密教と習合したようで、『北院御室拾葉集』には、淳和天皇の日記「天長御記」云くとして、東寺の守護天らは稲荷明神の使者であり大菩薩心の使者神である、と記されています。その後、稲荷社は東寺の鎮守社となります。

稲荷社の縁起については、空海が稲荷神を勧請したというもうひとつの伝えがあります。それは荷田氏から出たもので、荷田氏は稲荷社ができる以前から稲荷山に住んでいた竜頭太(りゅうとうた)の子孫と伝えられています。鎌倉中期ごろに成立したとみられる『稲荷鎮座由来記』「稲荷大明神流記」には、次のような話が記されています(大意)。

-----

弘仁7年(816)4月の頃、空海は紀伊国田辺で修行中に、身の丈八尺、筋骨たくましく威厳のある老翁に出会った。老翁は空海を見て「私は神である。そなたには威徳が備わっている。私の弟子となり菩薩行に励むがよい」といい、空海も「わたしも霊山であなたと約束したことを忘れていません。私は密教を広めたいのでどうか仏法で擁護してください。京都の南西、九条にある東寺の大伽藍でお待ちしております」と答えた。老翁は「必ず参ろう」といい、2人は親しく話をして別れた。弘仁14年(823)4月、稲を背負い、杉の葉をもった老翁が2人の女と2人の子供をつれて東寺の南門にやってきた。空海は歓待して八条二階の柴守長者の家に逗留させたのち、東山にある東寺の杣山(そまやま)を利生の地として神を鎮座させた。

-----

この杣山とは東寺所有の山林をいうようです。この説話では老翁が稲荷の神となっているので鎮座したのは男神です。空海の登場は唐突なように思えますが、空海の母系は物部氏の支流の阿刀氏で、鴨の神は先祖でもあり、いろんな場面でしょっちゅう関与しています。また『稲荷鎮座由来記』には「竜頭太事」として、空海と荷田氏の祖先といわれる竜頭太との関わりも伝えられています。

-----

竜頭太は和銅年中以来100年におよんで稲荷山麓に住み、昼は田を耕し、夜は樵(きこり)をしていた。顔が竜のようで、顔から光を発するので竜頭太と呼ばれ、姓は荷田といった。稲(田)を背負っていたからである。空海が稲荷山で修行をしているとき、竜頭太が現れて「我はこの山の山神なり」と名乗り、真言密教を授けてくれるなら仏法護持のために尽くそうと誓った。そこで空海は、竜頭太の顔を面に彫り、稲荷社の竈殿(かまどどの)に守り神として架けた。

-----

竜頭太の風貌は、龍神と雷神を表しているようです。荷田氏は雄略天皇の子、星川皇子の同父兄・磐城皇子(いわきのみこ)の末裔を称していました。しかし山城の秦氏とは別流の秦氏・己智(こち)氏から出た近江の磐城村主(いわきのすぐり)の流れともいわれています。荷田氏は竈家(へついけ)を名乗り、その祖霊として竜頭太を祀っていたそうです。また藤森神社の神主家である春原氏とも親交があったと伝えられています。

かつて稲荷山の御膳谷には竈殿や御饗殿(みあえどの)があり、そこでは神々の降臨を願って祭祀が行われ、御饌石(みけいし)の上に神饌が供えられました。また稲荷祭には空海が彫ったといわれる竜頭太の面も神輿と一緒に巡行したそうです。現在も毎年1月5日には、御膳谷で神酒を供えて五穀豊穣と家業繁栄を祈る大山祭が行われます。一方、5月3日の稲荷祭の還幸祭では、東寺の東門で稲荷の神輿が法要を受けるというちょっと珍しい光景が見られます。

空海が直接稲荷の神を勧請したかはともかく、平安初期に稲荷社が東寺の鎮守社となり密教と習合した背景には、東寺と関係を結んだ荷田氏系の祭祀団の影響があったとする説があります。秦氏がイナリの神を伊奈利と書くのに対し、史書では稲荷と書かれることから、上記の説話にある弘仁14年(823)のころは、伊奈利神社とは別の「稲荷神社」が荷田氏系の人々によって奉祭されていたのかもしれません。

稲荷神は、淳和天皇の天長4年(827)に従五位下の神階を賜ったのち、承和10年(843)に従五位上、翌11年(844)に従四位下、嘉祥3年(850)に従四位上の神階を賜っています。この嘉祥3年は、風土記に登場する秦中家(はたのなかつえ)が稲荷社の禰宜となった年とされているので、伊奈利の縁起が書かれた「山城国風土記」逸文は、奈良時代に編纂されたいわゆる「古風土記」ではないことが分かります。伊呂具の子孫が先の過ちを悔いて…というのは、いったん伊呂具が伊奈利の神を祀ったものの、奢り高ぶって一時没落したことを子孫は悔いた。でも、一族が霊木と崇める杉の木を植えて祀ったら秦中家の時代に復活したよ、ということかもしれません?

創祀から時が経つと、稲荷の神はいろんな信仰がくっついて習合していき、民間信仰に発展していきます。真言密教と稲荷神との習合は、空海の弟子の実慧(じちえ)が東寺長者に任じられた承和2年(835)ごろから盛んになったといわれています。それは夜叉鬼が転じて福徳神となる托枳尼天(だきにてん)信仰というもので、恐ろしいはずの托枳尼天が稲荷神と習合して一体となり、守護神に変身するというものらしいです。インド出身の夜叉たちが、仏に仕えて守護神に転じるのは密教の特徴のようです。

托枳尼天信仰はやがて天台宗寺門派にも広がり、金剛童子法に転じて修されたといいます。この密教修法は修験道において特に盛んで、稲荷山も修験者の行場となっていました。寺門派の山岳修行の行場は熊野大峰方面で、その出発点は伏見稲荷とされたそうです。修験者は稲荷社で護法付けの秘法を修し、金剛童子の護法により熊野の往復守護をあずかったといわれています。また古くから修験者が山岳修行で観音菩薩を崇めたように、水徳の神でもある稲荷の神も観音菩薩の垂迹として信仰されたそうです。

(クリックで拡大)

文学にみえる稲荷大社の祭礼・庶民の参詣

稲荷山の山上の社殿は、室町時代の永享10年(1438)に足利義教によって麓に遷されたといわれています。しかし麓にはすでに藤尾社があったため、藤尾社はそこより南方の藤森に遷されて藤森神社となったようです。稲荷大社の楼門前には末社として藤尾社が祀られています。また藤森神社の氏子地域は現在も伏見稲荷の鳥居前を通り越して北へも伸びており、5月5日の例祭では、神輿が稲荷大社の藤尾社に一時留まり神事が行われます。以前はその間、氏子が「土地返しや」とはやし立てるのも神事の一部だったそうです。その藤森神社と懇意にしていたのが荷田氏でした。

稲荷の社殿は稲荷山の麓に遷座されてまもなく応仁の乱で罹災しています。東軍の細川方は、伏見、深草、淀、鳥羽までを眼下に見下ろすことができる稲荷山に陣を設けますが、西軍の山名方は畠山義就(はたけやまよしひろ)の軍を差し向け、稲荷山を攻め落としました。この合戦で稲荷社の堂塔や人家は悉く焼き尽くされてしまいます。

現在の本殿は明応8年(1499)に再建され、修復が重ねられたものといわれています。伏見稲荷大社の現在の祭神は、宇迦之御魂大神、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)の三座を稲荷大神として、さらに田中大神(たなかのおおかみ)と四大神(しのおおかみ)を合祀して五社が本殿に祀られています。祭神が五座となったのは、亀山上皇の弘長3年(1263)といわれています。

後三条天皇から特別待遇を受けた稲荷社の老狐

ところで、稲荷社で狐が神の使いとして祀られる理由についてはよくわかっていないようですが、一説に、稲荷の神が食物の神だということから御饌神(みけつのかみ)の「みけつ」が転じて「みけつね(三狐)」となったといわれています。そんなことから稲荷社では、キツネが御饌神(倉稲魂)の眷属(けんぞく)として崇められました。稲荷社禰宜の秦忌寸嶋守は、キツネの像を描かせ、宇迦之御魂の祀られる山上の下社に奉納したと伝えられています。またそのキツネ像は嶋守の名をとって「嶋の命婦(みょうぶ)」とよばれていました。

奈良時代以降、中国の影響を受け、宮廷の祭祀儀礼に奉仕した女官は、命婦(みょうぶ)、専女(とうめ)、阿小町(あこまち)などと呼ばれましたが、延久4年(1072)に後三条天皇が行幸されたとき、稲荷社にいた老狐の食封として命婦官の封戸が授けられたとも伝えられています。そのころ稲荷社のキツネは、国からも特別待遇を受ける動物だったようです。

稲荷社は延長5年(927)に名神大社に列せられ、天慶5年(942)には正一位に叙されます。平安中期、稲荷の神は宮廷の貴族、とくに藤原摂関家の人々によって篤く信仰されたといわれています。稲荷の神の眷属である左右の狐は玉と鍵をくわえていますが、玉は倉稲魂(うかのみたま)の魂を、鍵は米蔵の鍵を表しているそうです。しかし藤原氏にとっては、玉は稲霊で、鍵は稲を刈る鎌とみられていました。それは藤原氏の祖、中臣鎌足が生まれたとき、霊狐が口にくわえた鎌を献じたことから鎌足の名がついたという鎌足出生潭に由来するのだとか。キツネ信仰は中臣氏に起源があるのかも?

また、稲荷社では御霊会も行われるようになります。4月の稲荷祭の還幸祭が御霊会化したようで、これは穀霊(倉稲魂)を鎮祭して豊穣を願うというものだそうです。神輿が出され、風流の粋を凝らした賑やかな祭礼で、見物人が群集したといわれています。藤原明衡(ふじわらのあきひら)が撰した『雲州消息』によれば、祭礼には幾千万の供奉雑人があったとあり、横笛や琵琶による奏楽や、猿楽など種々雑多な芸事が奉納されたようです。また馬長による騎馬の狂態が演じられ、散楽では、老いぼれた翁と乙女が夫婦役となり、きわどいシーンが演じられたときには、由緒正しき都の士の娘さえ抱腹絶倒したと書かれています。明衡はかなり呆れたように書いていますが、猿楽など庶民の芸能に造詣が深かった人です。

『今昔物語』で語られる稲荷参詣

ところで社殿が麓に遷されるまでの稲荷詣でとは、稲荷山の三社を一巡することでした。これを「お山する」といい、とくに稲荷社の創祀日と同じとされる2月の初午の日には平安時代から毎年多くの人々が参詣していました。『今昔物語』巻第28第1話「近衛舎人共稲荷詣重方値女語」の冒頭には「きさらぎの始午(はつうま)の日は、昔より京中に上中下の人、稲荷詣でとて参り集ふ日なり」とあり、人々が身分に関係なく稲荷に参詣していたことがわかります。また稲荷大社も清水寺のように、縁結びを願って参詣する人が多かったようで、この説話には以下のようなつづきがあります(大意)。

-----

ある2月の初午の日、近衛府の舎人たちが稲荷詣でをしていた。一行が中の社のあたりまで来ると、艶やかに着飾った旅装束の女がなまめかしい様子で歩いていた。女は舎人の一行に気づいて木陰に隠れたが、舎人たちは顔を覗き込んだりしてふざけた。その中に茨田重方(まんだしげかた)という好色な男がいて女を口説きだした。

「私の妻は、顔は猿のようで、心は物売り女同然です。常々別れたいと思っているが、ひとりになったら衣を縫う者もいなくなる。いい人があったら乗り換えようと願っていたんです。稲荷の神のおかげで今日はそなたに出逢えてすっごくうれしい」。といって女の身の上を尋ねると、「私は3年前に夫を亡くし、どなたか頼れる人に出逢えないかと稲荷詣りに来ました。でも行きずりの人の言葉を信用するわけにはいきません」。

そう言って女が去ろうとすると、重方は引き留めて「稲荷明神よ、助けたまえ。今すぐそなたと一緒になって、妻のもとへは二度と戻ることはありません」。そのとき女はうつ伏した男の髻(まげ)をつかんで重方の頬に平手打ちをくらわした。驚いた重方が女を見上げると、なんと妻だった。その後、重方はなんとか妻の機嫌をとり戻して2人は結婚生活を続けたが、重方が亡くなると女は再婚したという。

-----

ちなみにこの話では、舎人の一行はお酒や食べ物を伴の者にもたせて稲荷山を登っているのですが、今は猪が出て危険なのでNGです。山上までには所々にお店があって休憩もでき、道の途中にはトイレも新設されています。お塚などをじっくり見ながら一巡するならたっぷり半日はかかりそうです。復路は裏参道のお塚群が異空間の雰囲気を楽しめます。

『枕草子』で語られる清少納言の稲荷参詣

このような稲荷山の参詣のようすは往時の文学作品に数多く伝えられていて、清少納言も『枕草子』で「うらやましげなるもの」のひとつとして、稲荷参詣をあげています(大意)。

-----

ある2月初午の日の早朝に、ふと思い立って稲荷社に参詣した。中の社のあたりで苦しくなり、何とか我慢して登っていると、あとからやってくる人はまったく苦しそうにない素振りで追い越していく。坂の半分くらい登ったところでもう巳の刻(午前10時)ごろになってしまった。だんだん暑くなりやりきれなくなって「なんでお参りしようなんて思ったのかしら」と思うと涙がこぼれてきた。

疲れ切って道端で休んでいると、40歳をすぎたくらいの女が普段着の着物の裾をたくし上げた姿で登ってきて「私は七度詣でをするつもりで、もう三度詣りましたのよ。あと四度くらい全然大したことではありませんわ。未の刻(午後2時)ごろには下山できますわ」と通り行く人に話しかけている。普段なら目にするほどのこともない女だけれど、この時ばかりはこの女の身になりたいと羨ましく思った。

-----

実際、稲荷山の標高は232メートルで、ゆっくり登ればそれほどきつくはありません。でも7度詣りは男性でも無茶かも? 清少納言は清水寺へも牛車を使うくらいなので、ふだんから運動不足だったのでしょう。

『古今著聞集』で語られる大童と和泉式部は八重事代主と玉櫛姫の比喩?

また、鎌倉時代中期に橘成季(たちばなのなりすえ)によって編まれた『古今著聞集』巻第5和歌6には、藤原道長から「浮かれ女」と呼ばれた和歌の名手、和泉式部の稲荷参詣のときのできごとが語られています(大意)。

-----

和泉式部が稲荷に参る途中、田中明神のあたりまでくると時雨に遭った。どうしようかと思っていると、田を刈る童が「あを」という苅草で作った衣を借りて来てくれた。和泉式部はそれを身につけて参拝し、山を下りる頃には空も晴れたので、衣を童に返した。翌日、童は大人に成長して、手紙をもってやってきた。広げてみると…

時雨する 稲荷の山の もみじ葉は

青かりしより 思ひそめてき

と書かれている。和泉式部はあはれと思い、「おくへ」といって童を引き入れてやった。

-----

和泉式部が童と出会ったのが田中明神(境外摂社の田中神社)の近くなので、1日で大人に成長した童は田中明神に擬えられています。また「青かりしより」は「あを借りしより」と掛けられています。田を刈ったり「時雨」する「もみじ葉」だから季節は秋。和泉式部を艶やかな秋に例えているようです。もみじ葉が青かったころから慕っていたのでしょう。歌の名手である和泉式部が、田中明神扮する大童の告白の歌に感銘をうけてOKしたというファンタジックな話です。

さらに筆者の妄想によれば、古代の神さまの結婚も掛けられていそうです。大童に扮する田中明神は建角身命であり、八重事代主神です。そして私見では、越前の大江氏出身の和泉式部の祖先には、八重事代主神の妻となった玉櫛媛がいます。また和泉式部の故郷の越前には青海神社があり、建角身命も祀られています。